摄影供电

摄影供电

从2020年第一期到2023年的第四期《SuperELLE欣漾》艺术刊已走过四年。SuperELLE ART ISSUE 从第一册的“Art & Future艺术未来”到第二、册的“Art Breakthrough艺术突破“Art Beyond艺术超越/现实”都将视角集中于艺术家,而从今年主题为“ArtFlux艺术流动”的第四册开始我们将视野拓宽,不仅有艺术家,还有与艺术家工作最紧密的策展人和画廊家,一同探讨艺术领域中身份的认同与流动。

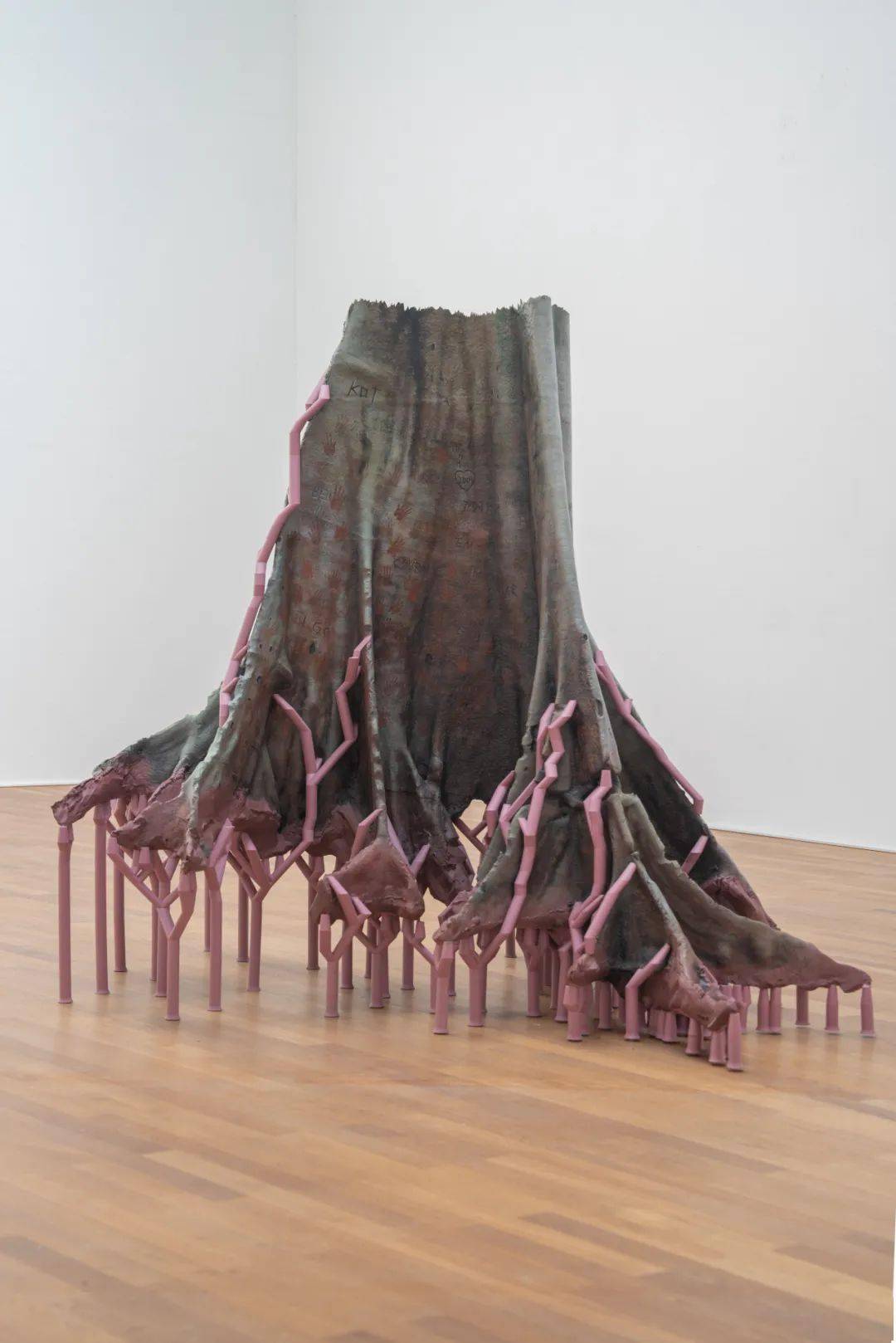

在铁木尔·斯琴的实践中他试图重塑人与自然的关系,希望建立一个超越当前西方主流观点的新宇宙观,将人类融入大自然的有机体系中,彰显各种生命体的奥秘本质。本期SuperELLE与他一同探讨人、自然、身份间互相交织、影响的魅力。

采访铁木尔·斯琴(Timur Si-Qin)的时候,他刚刚在中国游历了三个月之久,从稻城亚丁到成都,从敦煌穿越河西走廊到兰州的公路旅行,然后是长城、恩施、广州、青岛,又回到了北京——他的父亲是北京人,所以他总是一次又一次返回这里。

铁木尔出生于1984年的柏林,父亲是蒙古族的北京人,母亲是德国人,他成长于中国北京、德国柏林和美国西南部亚利桑那州印第安人社区,铁木尔的混合文化背景使他天然擅长多向度的思考模式,年幼时期接触到蒙古传统丧葬仪式等都是他多年之后对东方文化保有浓厚兴趣的缘由,而在他的成长过程中,母亲与他的继父——一位美洲原住民,使他深度进入到美洲土著宗教文化中。

通过在不同地域文化之间作比较,铁木尔意识到西方二元论思想赋予人类过高的主体地位,忽视了其他自然体的价值,于是,在他的实践中,他试图重塑人与自然的关系,希望建立一个超越当前西方主流观点的新宇宙观,将人类融入大自然的有机体系中,彰显各种生命体的奥秘本质。

作为艺术家,铁木尔的作品呈现出一种独特的新型全球性视角,而他的作品之中也不乏跨文化边界的艺术实践,例如,在魔金石空间的铁木尔·斯琴个展东,南,西,北中,“新和平”广告灯箱与《新和平VR1.2版》呈现相同的景色,美国亚利桑那州与中国西北的景观置于数码渲染的沙漠间,分界线消弭不见,就像艺术家本人,多元的文化背景造就的不是身份认同障碍,而是基于跨文化视角,以更全局化的目光审视不同文化并存的边界地带,消解单一文化认同的限制,破除文明之间的心理隔阂,呈现出对世界、对自然生态和人类文明的深度理解和包容差异的美学立场。

SuperELLE:你的实践关注文化的演变、认知动态,长期项目“新和平”关注我们与非人类生物的关系,能否向我们详细解释一下“新和平”?它背后的整个理念是什么?

铁木尔:“新和平”是21世纪大自然精神的表达。传统农业社会和宗教都带有精神/物质的二元分离观,认为人高于自然界其他物质体。而这种二元思想慢慢的变成了阻碍我们充分认识自身与自然界联系的一个障碍。

为了超越这种限制,需要形成一种“基于物质的新世俗灵性”观点,也需要解释一个关于非人类生物的“差异性道德”,即承认和尊重自然界其他物质体的同等主体地位。于是,“新和平”运动基于这样的思考应运而生,在21世纪,面临环境危机时,我们应该转变价值观,重视自然。或许我们大家可以利用古老的精神情感来表达今天神圣自然的概念。

铁木尔:“新和平”始于2016年。我在亚利桑那州南部的美洲原住民文化中长大。在那里,我目睹了一种传统的自然精神。与美国社会对大自然几乎不关心形成鲜明对比,我开始思考不同文化与自然的关系是如何塑造的。并不是任何一个人都能接触到原住民的精神信仰,我的策略是利用当代艺术作为表达自然精神的工具。

SuperELLE:你关注环境变化、自然、精神性和哲学等方面的议题,作为艺术家,你怎么样看待你的作品、艺术家角色与整个社会之间的关系?你是否觉得艺术家在某些特定的程度上肩负着社会责任?

铁木尔:我倾向于将艺术看作文化的组成部分,就像是文化的物质实体。就好比说你把社会看作身体,那么文化就像这个身体的物质性存在,例如肌肉和其他组织等等。

从这个角度来说,我认为艺术在传递信息和传播价值观方面是具有影响力的,接近宗教和精神层面的体验,将人们的价值观进行同步。我深受一位进化生物学家大卫·斯隆·威尔逊(David Sloan Wilson)的影响,他撰写过很多关于宗教的文章,从进化的角度来看,他基本上将宗教与更普遍的共生动态联系起来,就像在生物学中多个种群聚集在一起紧密合作,然后融合成一个更高级实体的过程。而艺术家则是为文化赋予形式并传播价值观。

例如,在细胞内,所有细胞器最初都是独立的细菌物种(individual species of bacteria),然后它们紧密协同工作,融合在一起,形成了细胞。之后,这种过程再次发生,当多个细胞群体聚集在一起并形成多细胞生物时,进化就发生了。他的观点是,宗教也有着同样的机制,不同之处在于宗教是在社会和文化层面上发生着作用。这样的一个过程是通过进化和自然选择发生的,但在更高层面上,其实就是一种群体选择。

我认为艺术也是其中一个很重要的部分。从某一些程度上说,我们大家可以将当代艺术视为一种新的全球性、世俗化的宗教,或者它正朝着这个方向发展。在最好的情况下,它能够触及这些群体经验,调动情感,将人们聚集在一起,使人们站在同一起点上,让他们的价值观协调一致。我认为这是正在发生的事情,艺术在某一些程度上对我们的价值观进行着统合。

SuperELLE:你是否觉得这是全球性的?过去三个月你一直在中国,你是否认为中国艺术家和中国艺术在全球艺术场景中有不同之处?

铁木尔:在我看来,中国的当代艺术也是世界性的。我认为当代艺术在中国和别的地方之间,相似之处多于差异。更多的差异仅仅是在个体层面上。而艺术家们探讨的问题是相似的,比如科技、生物艺术和其他艺术课题,就像在东西方艺术家的绘画中你会看到许多表达着相似情感的作品一样。虽然风格和表现形式有所差异,但总体来说主题仍然是全球性的。

提到西方艺术与别的地方艺术的最大不同之处,我想到的是德国科隆艺术的传统,它有一种真正的反美学传承,一种“丑陋”的美学风格。这种“丑陋”的美学方式可能也在全世界蔓延开来。但我非常感激的是中国当代艺术没有陷于这种情境。我认为这种反美学思潮其实在本质上是新教徒式的,在某一些程度上它在文化上是未经审视的。

铁木尔:我在亚利桑那州长大,那里有很多不同的部落,我们大家常常参加各种仪式和舞蹈。

另外,尽管我的成长经历与蒙古文化有一些疏远,但我也同样被蒙古族的宗教信仰所吸引,比如具有自然属性和万物有灵观念的萨满教。只是我在家族成长经历中没太多接触到这方面的文化。我的祖父母在1940年代搬到了北京,我记得我还是个孩子的时候,去家乡参加我曾祖母的葬礼。我至今还保留着对那种蒙古传统丧葬仪式的模糊印象。

SuperELLE:你在多元文化背景下长大,经历过怎样的冲突和变革?你觉得自身的身份与艺术实践之间有什么关联?

铁木尔:我觉得我对身份问题已有了定论,那是在我十几岁的时候。在不同的地方生活,都会有一些身份定义的偏差,比如在美国,我是一名亚裔美国人,而在中国,我是德国人。我觉得当你特别提起你不属于某种文化时,其实你是希望自己是参与到那种文化中的。我妈妈在我的成长过程中,告诉我要拥抱自己的独特性,也是因她在这方面对我的影响,我能够较早地接受了自己的多元身份。

铁木尔:我妈妈后来嫁给了一位美洲原住民,在他们在一起的那些年里,我与他们一起生活,我在那里接受了美洲原住民阿帕奇教育,接触到了以自然为中心的美洲本土宗教。所以近年来,我开始思考为什么一些文化以自然为灵性核心,而其他文化则不然。然后我就开始了思考和研究的过程,并试图通过作品阐明这一点。

SuperELLE:在艺术系统中,你怎么样看待艺术家的身份,还有藏家、策展人、画廊以及艺术体系中的角色之间的互动关系?

铁木尔:我认为通常在构思创意时,最好的方法是保持自由,你可以随心所欲地进行创作,而并不全是为了一场展览或其他特定的目的。我认为这是最有趣和最佳的创作方式。但真实的情况并不总是这样,有时你必须为特定的背景和展览主题考虑,不过最终我还是会遵循自己的直觉、兴趣去拟定研究和创作方向。

SuperELLE:关于艺术实践,你通常是独自工作,还是与藏家、策展人和画廊合作?

铁木尔:当与画廊合作时,总是有许多参数限制着你可以创作的内容。不仅在预算方面需要仔细考虑,而且材料本身也会影响你以何种方式创作。比如,我在北京一直在研究3D打印和金属打印,这在中国现在变得非常经济实惠,但金属打印具有自己的特点和特殊之处,和其他材料还不太一样。类似这样的问题有很多,比如说收集材料 、处理材料的物理特性等等,制作艺术作品的过程中就是需要面对这些问题。

SuperELLE:在工作过程中,你是否与艺术体系中的另外的角色讨论创作事宜?

铁木尔:并不是很多,讨论的维度更多是关于具体的实施细节,但作品的概念和表现方式通常都是由我来决定,我喜欢做自己的展览设计。在展览项目中,独立策展人会依据他们对于作品概念的理解撰写文字材料,并将其整合并放入艺术家的背景中。我自己也喜欢写东西,我曾经从非常概念化和技术性的角度来看待自己的作品,融入了一些当代哲学领域的思考,当时我想用各种方式让大家理解我的创作,但多年来,我已经不纠结这件事了,我想让它的表达更加开放。